Histoires vécues / Storie vissute

Manuscrit Blanc

Si j'ai bonne mémoire

Elvire Emma Blanc-Pélerin

31/08/1922 - 06/01/2019

Beaulard (Italie) - Antsirabe (Madagascar)

Da dove veniamo

Dove andiamo

Le toit en feu

1922. Cette année-là, en janvier, il faisait très froid mais pas de neige. Les toits des maisons à cette époque étaient couverts de planches de bois, notre maison en était couverte qui sait depuis combien d'années ? Les planches étaient très sèches et sous la toiture, entre le toit et les murs, il y avait un espace où mon père stockait de la paille et du foin. Un oncle et voisin, n'ayant presque plus de bois, décide de fendre une énorme souche. Il y a fait un trou, qu'il remplit de poudre avec une mèche, bien fermé avec de la terre et allume la mèche. La souche s'est bien fendue, a explosé, mais un morceau de cette mèche allumée a été projetée sur notre toit et y a mis le feu. Mon papa est vite monté pour arracher les planches, mais sous son poids, une planche s'est brisée et il a disparu dans le brasier. Ma maman l'a vu, elle s'est évanouie. Mais mon père, qui s'était enveloppé la tête avec un linge mouillé, a pu sauter à l'étage du dessous et arrosé de seaux d'eau, il n'a eu que des brûlures légères. Pendant ce temps, tout le toit avec le foin et la paille a flambé. Il ne restait que les murs de la maison, la partie chambre, cuisine, écurie et la réserve de bois, tout était à découvert ! L'armée a bien donné une grande bâche ou deux, mais elles n'étaient pas suffisantes et soulevées par le vent, ça faisait des gouttières partout. A l'écurie, il y avait deux vaches et le mulet, mais plus de fourrage pour leur donner à manger ! Il a fallu vendre les deux vaches, donc plus de lait à la maison. Ie mulet, papa en avait besoin pour son travail. Au début, les gens ont donné un peu de fourrage, en acheter c'était impossible, mon père l'a rendu en compensant par d'autres travaux. L'échange se pratiquait bien en ce temps-là !

|

Mon père, Edoardo Blanc, et ma mère, Céline Tournour, avaient déjà quatre enfants lors de ma naissance en 1922. Deux filles : Eglantine, dix ans, Delphine, neuf ans et mon frère Arthur, 6 ans. Venait ensuite Irène âgée de quatre ans. Mon grand-père maternel, Louis Tournour, âgé alors de soixante-quinze ans vivait également avec nous. Et moi, dans le ventre de maman ! Je suis née sept mois après l'incendie et je n'étais pas la désirée ! Le toit n'a été refait que l'année suivante. Papa a voulu le refaire en tuiles, plus cher, avec des poutres beaucoup plus grosses, mais mieux protégé du feu.

Delphine 19 ans, mes parents, Anna 2 ans devant au centre (1932) |

Villards en feu

Le 21 décembre 1921, le hameau de Villards a brûlé, toutes les maisons, sauf les deux des extrémités sud et nord. Le feu a commencé par l'imprudence d'une personne qui avait mis à sécher des petits fagots de chanvre près d'un poêle. L'un des fagots a dû tomber sur le poêle et prendre feu. Les flammes se sont rapidement communiquées à toute la maison et ensuite à toutes les autres. En cette saison de l'année, les granges étaient remplies de foin, de paille et de bois pour passer l'hiver. Le malheur a voulu que cette année-là, il n'y ait pas de neige et trop peu d'eau à la fontaine. La plupart des maisons étaient construites en bois et ont flambé comme des allumettes.

Ma sœur Irène

Ce qui explique que ma vie n'a pas été facile dès ma naissance, c'est que mon ainée de quatre ans a été très pénible à élever. Elle était malade, de l'eau dans le ventre je crois. Maman faisait le maximum, elle la gâtait beaucoup. Un docteur lui a dit un jour : « Faites ce que vous pourrez, Dieu fera le reste. En tous cas, elle n'arrivera pas à la puberté.» Quelle horreur! ma pauvre maman ! Elle l'avait toujours dans les bras. A trois ans, elle ne marchait toujours pas, et, pour ne rien arranger, elle avait très mauvais caractère. Les premiers mois après ma naissance, je couchais dans les bras de maman sous un parapluie à cause des gouttières. Pas de berceau pour m'endormir. Heureusement, j'étais en bonne santé ! Mais quand j'ai commencé à vouloir marcher, maman ne pouvait pas me prendre, ma sœur faisait des caprices terribles, sa maman était à elle seule. C'est ma sœur Delphine qui avait neuf ans qui a pris soin de moi. C'est elle qui m'a élevée après le sein de maman, heureusement !

En grandissant, ma sœur a été très méchante avec moi, elle me faisait faire tout ce qu'elle ne voulait pas faire, et des gifles, qu'est-ce que j'en ai ramassées ! Maman ne la grondait pas, elle lui disait seulement : « Vous n'êtes qu'une patte levée ! ». Elle avait peur de la corriger, cette petite qui devait mourir jeune. Mais en fait, elle ne voulait pas voir toutes les méchancetés que ma sœur me faisait subir. Par exemple, le soir, c'était à elle d'aller prendre le petit bois pour allumer le feu, mais non ! à la fin de la veillée, elle me forçait à aller avec elle, mais une fois la porte fermée, elle me

|

A vingt-quatre ans, lorsque je me suis mariée, la première fois que je suis revenue dans la maison de mes parents avec mon mari, je lui ai dit ma souffrance à cause du bois à aller chercher dans le noir. Le lendemain, il a installé la lumière électrique pour la réserve de bois et le fenil. Je n'en avais plus besoin mais ça m'a soulagée. Cette sœur terrible me faisait tout faire à sa place, sinon c'étaient des gifles et encore des gifles. Moi, je n'osais pas la corriger, elle devait mourir ! Pourtant elle allait bien. Un jour, je n'ai plus supporté. J'avais quinze ans, je me suis révoltée devant une énième injustice, elle a reçu une de ces corrections ! Ce jour-là, ma sœur Delphine avait reçu une petite revue féminine que toutes, nous adorions dévorer. Quand le postier a déposé la revue, nous étions ma sœur et moi, de corvée de nettoyage de l'étable. |

A partir de ce jour, tout ce que je disais ou faisais était toujours très bien. Nous sommes devenues les meilleures amies du monde, et ça, jusqu'à sa mort à quatre-vingt-deux ans, en 2002.

Notre Maison

L'eau, il fallait aller la chercher à la fontaine avec des seaux et s'assurer qu'il n'y avait pas de verglas. Dans ce cas, il fallait mouiller la glace et semer de la sciure de bois dessus, comme ça, on ne glissait pas.

Après le goûter, pain et tomme, je devais prendre un seau et aider mes sœurs à remplir la « jarle », un grand tonneau d'un mètre de diamètre, coupé à soixante-dix centimètres de haut, et le remplir d'eau pour les bêtes, et ce. deux fois par jour. Le cheval à lui tout seul, en avalait un grand seau et demi. Ça en faisait des voyages à la fontaine !

Le jeudi, il n'y avait pas d'école et le matin, c'était bon de faire la grasse matinée. L'après-midi, après les devoirs et les leçons et par tous les temps, mes camarades Esterina, Andreina et les autres enfants, nous faisions de la luge. On descendait la grande route depuis « Saint-Etienne » jusqu'aux abords du chemin de fer. Avec l'élan, nous traversions le pont sur la Dora, et ce, jusqu'à la nuit ! Il faisait très froid mais nous étions tellement en mouvement que nous ne le sentions pas.

La buà (la lessive)

Toutes les semaines, maman faisait une « petite » lessive, une paire de chaussettes en laine et une chemise par personne, quelques torchons de toilette, des mouchoirs (on était loin des mouchoirs à jeter), des robes tabliers pour les femmes. Les draps attendaient le printemps où pendant plus d'une semaine, on lavait les draps.

Bien savonnés à l'eau tiède, ils étaient mis dans un demi-tonneau qui ne servait que pour faire « la buà », un vieux drap au fond et une planche pour ne pas boucher le trou d'écoulement relié à un robinet de bois, on les disposait tous par-dessus « en floches », environ dix à douze, par-dessus de la paille de seigle propre et de la cendre de bois de frêne bien blanche que maman conservait toute l'année rien que pour ça, dans des sacs, à la grange pour que les chats ne la souillent pas. On mettait un bon lit de plusieurs centimètres de cette cendre précieuse. Sur la flamme de la cheminée, un grand chaudron rempli d'eau était mis à chauffer. Quand l'eau était très chaude, ma-

Le lendemain, il fallait la laisser refroidir, puis porter le tout à la fontaine pour rincer les draps à grande eau. On les étendait sur le balcon de Tante Hortense, mieux exposé au soleil. On ne faisait ce travail qu'une fois l'an et seulement pour les draps. Cette lessive avait un bon parfum de propre.

L'école

A partir de 1800, le problème de l'école a toujours beaucoup intéressé les gens, tous conscients que le savoir était une chose très importante. Aussi les analphabètes étaient très rares dans la Vallée de Suse. La langue parlée, écrite et enseignée était le français jusqu'en 1860*.

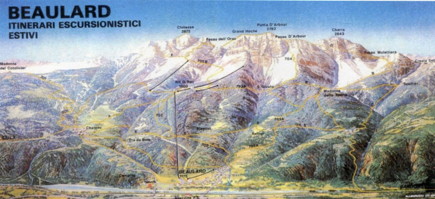

En effet Beaulard faisait partie de « l'escarton d'Oulx», vallée concédée et non reprise par la Maison des Savoie au moment de la signature en 1859* du Traité de Paix entre l'Autriche, la France et le Royaume de Piémont-Sardaigne, par lequel la Savoie était réunifiée à la France mais au cours duquel la question des vallées concédées ne fut pas évoquée bien que la population locale ait nourri l'espérance de pouvoir voter et rester français. Leur sort avait déjà été décidé par le fait de se trouver au-delà de la ligne de partage des eaux. Cf. • tous Escartons » édité par l'Assiociazione Culturale Vilaretto Chisone - Roure, Ed. Alzani Pinerolo), Luglio 1998.

Escarton de Briançon: Briançon, Gervières, Mont-Genèvre, Le Monestier, Névache, Puy Saint-André, Puy St.-Pierre, Saint-Chaffrey, St.-Martin de Queyrières, La Salle, Vallouise e Villard Saint-Pancrace.

Escarton du Queyras: Abriès, Aiguilles, Arvieux, Château Ville-Vieille, Molines, Ristolas, Saint-Véran.

Escarton de Château-Dauphin: Bellin, Château-Dauphin, La Chenal e Pont.

Escarton d'Oulx: Les Armands, Bardonnèche, Beaulard, Bousson, Champlas du Col, Chaumont, Désert, Exilles, Fenils, Le Mélézet, Millaures, Mollières, Oulx, Rochemolles, Rollières, Salbertrand, Le Sauze d'Oulx, Le Sauze de Sésanne, Savoulx, Sésanne, Solomiac e Les Thures. (Claviere faceva parte du Mont-Genèvre).

Escarton du Val Pragela: Fenestrelle, Méan, Mentoulles, Pragela, Roure, Usseau.

Vers 1850, Beaulard était le chef-lieu de six hameaux (Château, Le Puys, Coustans, Royères et Villards). La commune d'Oulx disposait en tout de trois-cents lires annuelles pour payer les instituteurs, ce qui était insuffisant pour payer tous les maîtres d'écoles. Alors les habitants se cotisaient pour régler, mais tous les versements étaient soigneusement inscrits dans un registre. Les enseignants étaient tous d'anciens élèves de l'unique école secondaire d'Oulx.

Après 1918, Beaulard a eu ses cinq classes. Le bâtiment de l'école a toujours été aussi joli qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui l'a fait construire. Il était chauffé par un poêle à bois au milieu de la pièce. Tous les printemps, il y avait une corvée : tous les hommes devaient aller couper du bois dans la forêt, le fendre, le ranger dans le local pour qu'il sèche pour l'année suivante, mais quelquefois le bois manquait. Ies élèves devaient en porter, tous les matins chacun arrivait avec une bûche ou deux sous le bras, et surtout, ne pas oublier! En 1930, la commune nous a installé une grosse chaudière à charbon, le chauffage central ! Avec trois radiateurs par classe et un responsable pour veiller à ce que tout fonctionne bien.

Le grand souci pour les écoliers était d'apporter les cahiers quand la maitresse le demandait. Les parents n'avaient jamais l'argent. Il fallait faire le sacrifice de se priver. Maman vendait des œufs ou du beurre, ou quelquefois un poulet pour payer les livres et les cahiers. Bien des fois, ma sœur et moi nous portions des morceaux de papier que nous récupérions dans des sacs de ciment. La première feuille extérieure et celle de l'intérieur étaient sales, mais celle du milieu était très propre. On la coupait soigneusement aux dimensions du cahier, on la défroissait, et avec un livre pour règle

A l'école, il fallait écrire bien et surtout ne pas faire de taches avec la plume fendue qu'il fallait tremper dans l'encre très liquide longue à sécher, on avait bien besoin d'avoir un buvard sous la main, sinon c'était la catastrophe. Mademoiselle Amalfi me faisait souvent faire le raisonnement des problèmes d'arithmétique à haute voix et surtout réciter les jolies poésies sur le thème de l'amour des parents, la famille, la patrie, pour le Roi ! Dire les poésies, j'aimais ça. Elle disait qu'il fallait bien articuler, parler clair. Pour elle, ne pas parler net, c'était un manque de respect pour les personnes qui écoutent.

L'école commençait à neuf heures. les enfants qui venaient de Royères, de Villards, de Château, de Coustans et du Puys, devaient se lever bien plus tôt que nous pour être à l'école à l'heure et ils n'étaient jamais en retard malgré les deux ou trois kilomètres à pied ou à skis dans la neige. A midi, bon nombre d'entre eux venaient manger chez nous. Maman leur faisait chauffer le « baraquin » (récipient en métal muni d'un couvercle) contenant le repas que leur mère leur donnait. A quatorze heures, on retournait à l'école jusqu'à seize heures.

Les années 1929-30-31-32 et 33, nos maîtres d'école étaient Lorenzo Blanc, Spirita Buffa et Maria Amalfi. Je garde un très bon souvenir de mes enseignants, bons, très sévères mais justes. En guise de punition à l'école, nous devions rester une demi-heure ou une heure debout, visage contre le mur dans un coin de la classe, et la punition était souvent accompagnée d'un mot pour les parents. Le plus dur, c'était de donner le mot à la maman qui ne manquait pas de nous gronder sévèrement, et si la faute était grave, la gifle n'était pas une caresse. Mais sans vouloir me vanter, j'étais rarement punie. J'aimais aller à l'école.

Mon livret scolaire 1934-1935 – L'année XIII de l'ère fascite

A douze ans, j'ai eu mon certificat. J'aurais pu le passer à onze ans mais maman ne m'a pas laissée aller à l'école le jour de l'examen. Elle me trouvait trop jeune pour sortir de l'école. Elle savait qu'après le certificat, je ne pourrais plus y aller elle n'était plus obligatoire. Surtout pour les filles, car il y avait le travail à la maison, dans les champs ou bien aller faire la bonne dans les familles riches de Turin. Comme il n'y avait pas d'école maternelle, j'étais entrée à l'école à six ans et je l'ai fréquentée jusqu'à douze ans, grâce à maman qui m'avait fait redoubler la dernière année. J'aurais bien aimé continuer mes études, mais il fallait payer le train et le « petit sou » était toujours absent. Et puis, en ce temps-là, on ne faisait pas étudier les filles. A la place, je suis allée garder les vaches. Quelle promotion à douze ans !

La veillée

A partir de fin novembre, on faisait la veillée. Les voisins venaient après le souper et tous assis autour du lumignon, une lampe à huile, puis à pétrole, on y voyait déjà mieux et à partir de 1930 est arrivée l'électricité. Hourra ! Qu'est-ce-que ça éclairait bien ! On pouvait voir les moutons au fond del'étable. Et je pouvais faire mes devoirs

Chacun apportait son ouvrage. Les femmes filaient ou tricotaient. C'étaient des pulls ou des chaussettes (plus avec leurs doigts qu'avec leurs yeux tellement il y avait peu de lumière). En montagne, pour travailler, été comme hiver, il fallait des chaussures montantes pour tenir les chevilles et nous retournions la partie haute de la chaussette sur le haut de la chaussure pour protéger la jambe, nous ne mettions pas de bas. Mais en hiver, les chaussettes montaient jusqu'au dessus du genou.

Les femmes préparaient le chanvre, le plus fin était filé pour les draps de campagne ou de lit, mais que c'était long d'obtenir ce fil le plus fin possible. Le plus grossier était utilisé pour tresser des cordes, c'était le travail des hommes. Les hommes profitaient de la veillée pour réparer les outils, les manches de pioches ou de haches, les dents des râteaux en bois, etc. Les veillées se faisaient du 25 novembre jusqu'au 25 mars. Aux environs de Noël, on servait un petit vin chaud et des noix.

La « courveure »

Dans les années 1930, à Beaulard, on comptait environ deux cents habitants. Le pays était géré à tour de rôle par un chef, pour la « courveure » (les corvées). Il s'agissait de faire les travaux d'entretien des chemins, apporter du bois pour le four à pain communal ou pour chauffer l'école. Le chef passait dans le village avec un tambour, tous accouraient pour savoir la raison. Il disait « Rassemblement tel jour, à telle heure, pour réparer le

Le chef pouvait aussi demander pour couper le blé de Mme X qui était malade ou bien d'aller couper ou fendre du bois pour Mme Y qui était veuve. Ce tambour, je me demande bien ce qu'est-il devenu ?

Les feuilles

A partir d'octobre avant que la neige ne tombe, on ramassait les feuilles tombées avec des balais faits à la main par les hommes durant les veillées. On mettait les feuilles mortes en gros tas de plusieurs mètres dans l'étable. Elles faisaient un bon fourrage pour les moutons et servaient aussi de litière.

A l'automne, il y avait toujours beaucoup de travail pour tout rentrer sous le toit qui faisait pas loin de trois cents mètres carrés, avant que la neige arrive, car de novembre à début de mars, il fallait nourrir personnes et bêtes, et chauffer. Les provisions de fourrage, foin, farine, son, et bois de chauffage devaient être engrangées pour affronter les longs mois d'hiver, et aussi les feuilles.

La récolte du seigle

Le seigle, on le semait à l'automne, il passait l'hiver sous la neige et quand il tombait beaucoup de neige, on disait que les semences étaient bien protégées des oiseaux, les "choyas", des choucas, gros comme des merles, de la famille des corbeaux en plus petits. Ces choucas restaient l'été en haute montagne. Vers le Colomion, il y avait un

Au printemps, une fois la neige fondue, le seigle poussait vite. C'était très joli sous le vent du Nord quand il était haut d'environ un mètre car il ondulait comme une mer verte ! Jamais avec le vent du Sud. Cet effet de vagues vertes pouvait se produite entre avril et juin, après les tiges devenaient hautes et dures.

|

En juillet, les hommes le coupaient à la faux et les femmes le mettaient en gerbes : des petites brassées de tiges bien rangées pour ne pas casser les épis. Comme les tiges étaient longues (1,20 m à 1,30 m), il fallait mettre deux liens faits avec une petite poignée de tiges, toujours sans casser les épis. |

Le blé

Quand le blé était mûr et fauché, on ne le laissait pas dans les champs, on ne faisait pas les « cuculions », il était rentré tout de suite à l'abri dans la grange. Il était passé à la batteuse, une machine qu'on se prêtait de maison en maison. Mon grand-père du Canton nous la faisait passer quand il avait fini de battre son blé. C'était une machine toute en fer, une planche pour table servait à délier les gerbes de blé, d'orge, d'avoine. Les hommes rentraient les tiges par poignées par l'ouverture où elles étaient broyées grâce à un tambour avec des pointes longues de douze à quinze centimètres, fixées tout autour qui passait sur une partie fixe avec les mêmes pointes mises en quinconce. Le tambour était actionné par une manivelle de chaque côté, qu'un homme tournait. Quel travail pénible, c'était l'énergie de deux hommes qui actionnait tout le mécanisme.

Le blé battu, il fallait le séparer de la paille, ensuite on le passait au « tarare » pour qu'il soit propre et mis en sacs, prêt à être porté au moulin pour donner ensuite... le pain ! mon cher pain, que de fatigue !

Le pain de seigle (récit de ma soeur Irène)

Durant la période hivernale on faisait le pain de seigle intégral, dit pain noir. Il fallait verser de l'eau bouillante sans sel dans le pétrin, et pétrir la pâte à l'aide d'une palette plate à long manche pour ne pas se brûler. C'étaient habituellement les hommes qui faisaient ce travail parce que la pâte était très dense. On la couvrait, on la laissait reposer et lever pendant une dizaine d'heures. Après cela, il fallait la pétrir de nouveau, former des « ballons » que on devait battre avec force l'un contre l'autre, on

Il ne fallait pas oublier de faire le signe de croix sur la pâte, et ensuite, on pouvait commencer à former les miches si la pâte était bien levée et avait développé un parfum de bon levain.

Le four avait été allumé quelques heures auparavant, il devait être chaud mais pas trop pour ne pas brûler le pain. On mettait dans le four un grand chaudron plein d'eau qui émettait de la vapeur tout au long de la cuisson. Ainsi, le pain noir cuisait lentement sans brûler, durant cinq ou six heures.

Ce pain noir n'était fait qu'une ou deux fois dans l'hiver, alors que le pain blanc, beaucoup plus souvent. On faisait une grande fournée pour Noël, avec deux tourtes : farine, beurre, œufs, sucre, c'était bon !

Le foin

On commençait à récolter le foin dans les prés sous Beaulard. A part le terrain de l'Albergo Vittoria, grand hôtel luxueux où le Roi Victor-Emmanuel III était venu dormir une nuit et qui, tout l'été, était fréquenté par des riches des grandes villes. Je me souviens de la première voiture qui est entrée dans Beaulard, elle venait de France et appartenait à une parente de Julien Mounier. Je devais avoir six ou huit ans, c'est-à-dire en 1928-1930.

Donc à part le terrain de l'Hôtel Vittoria, il n'y avait que des cultures, des prés ou des champs où on plantait les pommes de terre. On ne coupait le foin que lorsque les tiges étaient suffisamment mûres pour avoir les graines de semence, ceci garantissait du foin pour les années suivantes.

Après avoir coupé le foin sous Beaulard, on montait dans la montagne pour couper les parcelles jusqu'à Pramenier. Cela durait des mois de rentrer le foin pour en remp-

Mais entretemps, on allait au bois. Les femmes ramassaient les branches tombées des arbres, les hommes chargeaient les troncs morts, cassés par la neige, troncs et branches fixés sur la luge, comme pour le foin. Il en fallait beaucoup, l'hiver est long en montagne.

Ma grande amie Esterina

Esterina et Andreina

Moi, je suis rentrée au chaud, à l'écurie, et ma maman m'a fait quitter tous les vêtements mouillés, elle est allée prendre des vêtements secs à la chambre, très froids, les a fait chauffer sur les dossiers des chaises autour du bon feu, et j'ai mis la chemise chaude, la culotte chaude, le tricot chaud et je crois bien que j'ai bu un bouillon chaud, ou un reste de soupe de la veille. Mais la pauvre Esterina, elle a eu peur de sa mère ! Elle est allée se changer dans la chambre glaciale, car, à part l'écurie, dans tout le reste de la maison, il gelait, l'hiver.

Elle a pris une grosse toux, une bronchite pas soignée, après elle était toujours souffreteuse. Moi, qui étais un an plus jeune qu'elle, j'ai eu mes premières règles à dix ans, mais elle toujours rien ! Et sa mère qui voulait absolument que sa fille devienne une femme ! Pour cela, elle lui donnait toutes les semaines une purge d'huile de ricin. Elle disait « tche que son sang vienne, tche que son sang vienne », et la purge, et la purge. Mais la pauvre Esterina, elle était de plus en plus faible. Elle s'est mise à tousser, tousser. Je crois bien que c'est son père qui l'a emmenée chez le docteur. Ma très chère et grande amie Esterina, elle avait la tuberculose ! Elle a dû partir au sanatorium pour bien des années, elle est revenue à Beaulard alors que je venais de me marier. Au printemps 1947, elle est décédée. J'ai eu beaucoup de peine. Mais voilà le résultat de l'ignorance et la négligence des parents. Pauvre Esterina, si douce et jolie !

Quand il y avait un décès dans une famille, on mettait le mort dans un drap cousu et il était veillé toute la nuit par presque tout le village. Pour l'enterrement, chaque famille creusait la tombe de son défunt. Le deuil durait six mois pour des cousins, un an pour les frères et sœurs, les oncles ou les tantes, deux ans pour les enfants ou les parents. La couleur portée était le noir intégral ou le gris quand venait la période du demi-deuil.

Le piémontais

A la maison et hors de l'école, nous parlions le patois, mais à l'école, il ne fallait parler que l'italien. Après les années 30, de riches estivants sont venus de Turin pour passer les vacances au bon air, et eux, ils parlaient le piémontais. C'est une langue très difficile issue de l'occitan. Nous l'apprenions en les écoutant, pas pour savoir leurs soucis, mais pour apprendre cette langue. Quand ils daignaient nous parler, nous étions fiers de parler comme eux, nous nous exercions entre nous. Nous avons pris l'habitude de parler piémontais entre nous, ce qui nous faisait trois langues. Plus tard, avec le français, j'en ai su quatre. Apprendre les langues, c'est une bonne ouverture de l'esprit, surtout quand on est jeune.

Le berceau

Quand ma sœur Anna est née en 1930, j'avais huit ans et je me souviens très bien des heures et des heures que j'ai passées à la bercer. Maman était toujours occupée et la petite ne dormait que si le berceau bougeait.

Même quand mon amie Esterina m'appelait pour aller jouer, je ne pouvais pas arrêter de bercer car Anna se mettait à pleurer. Alors, furieuse, j'ai bercé très fort et j'ai lâché la poignée. Le berceau s'est renversé et la petite s'est trouvée tellement surprise de se trouver à bouchon, dans le noir, qu'elle n'a rien dit. Elle en avait assez d'être toujours couchée sur le dos. Du coup, elle était sur le ventre, tenue par les couvertures et les

Les pauvres enfants des canuts étaient obligés de rester des journées entières accroupis par terre, au froid car au sol, il fait toujours plus froid, pour tirer les fils sous les métiers à tisser. Et en Chine, il y a des enfants attachés à leur lieu de travail pour enfiler des perles à longueur de journée. Je pense aussi à cette petite fille à Madagascar qui tournait inlassablement une roue de vélo pour activer des braises où son père faisait rougir des fers à béton pour confectionner des ciseaux.

L'étameur

A Beaulard, quand l'école commençait en octobre, il y avait les étameurs qui passaient pour l'entretien des outils de cuisine. Un homme arrivait avec un garçon d'une dizaine d'années. Le garçon allait de maison en maison demander qui avait des casseroles, des louches, des passoires, des seaux, des chaudrons en cuivre. Tout était étalé par terre devant la mairie. L'homme commençait par faire un trou dans la terre, il y déposait quelques brindilles et petits morceaux de bois, et quand il y avait assez de braises, il mettait du charbon et par-dessus, une petite casserole avec de l'étain dedans. L'étain solide fondait et devenait un liquide brillant. Avec un outil en fer à long manche ayant à son bout, une pince. Il prenait un linge ou du cuir souple, le trempait dans l'étain et le passait bien régulièrement sur toute la surface intérieure de la casserole ou de l'ustensile à rétamer. L'objet devenait brillant, joli, prêt à recevoir l'eau, le lait, la soupe. Il était comme neuf, mais l'extérieur demeurait noir de suie.

Le ramoneur

Tous les ans, nous avions aussi la visite du ramoneur. Un monsieur assez grand, vêtu de noir, une boucle d'oreille à une seule oreille, une petite échelle noire sur l'épaule, il criait « Ramoneur ! ». Il rentrait en cuisine, il fallait que le poêle soit éteint. Un petit garçon le suivait, également tout vêtu de noir, casquette, cheveux, visage, mains. On ne voyait que le blanc de ses yeux, ses lèvres roses et ses dents très blanches. Il était petit, pas plus grand que moi, et il avait l'air si triste. Le monsieur enlevait quelques planches au-dessus du poêle sous la hotte, enlevait le tuyau qui portait la fumée dans la cheminée, et mettait l'échelle contre le mur sous la cheminée. Pendant ce temps, le petit garçon se mettait de vieux souliers avec la semelle qui n'était pas en bois comme ses sabots et il grimpait sur l'échelle. Avec un outil triangulaire, il raclait le mur, puis l'intérieur de la cheminée, des morceaux agglomérés tombaient et beaucoup de poussière noire. A un moment, il s'est arrêté, le monsieur lui a crié : « Dépêche-toi, fainéant, ou je vais monter, moi ! ». Le pauvre garçon a repris, mais il toussait.

J'avais envie de dire à ce monsieur de le faire lui, ce travail, mais non, il fallait être petit pour passer dans les cheminées. Moi je suis sortie, trop de poussière, et le pauvre petit qui était à l'intérieur ! Un bon moment après, il est descendu essoufflé et en sueur. Maman lui a donné un bol de lait et un morceau de pain et au monsieur quelques pièces. Je pense souvent aux petits ramoneurs. J'espère qu'à présent le ramonage se fait différemment, avec des aspirateurs, en n'utilisant pas les petits garçons.

Dans les années 1928-1930, Mussolini avait fait une loi rendant l'école obligatoire jusqu'au certificat ou jusqu'à quatorze ans si le certificat n'était pas obtenu. Mais ces petits garçons-là, l'étameur et le ramoneur, pourquoi n'étaient-ils pas à l'école ? Ils étaient loin de leurs quatorze ans.

L'agneau

Je n'ai jamais eu de jouet à moi. Vers l'âge de six ans, des agneaux sont nés, des jumeaux, dont l'un était bien plus petit que l'autre et auquel la maman refusait de donner son lait. Tous les matins et tous les soirs, ma mère mettait du lait de vache dans une petite bouteille avec une vieille tétine. C'est moi qui lui donnais son biberon. Et ce petit agneau est devenu mon jouet, mon ami, mon confident. Je l'avais toujours dans mes bras comme une poupée, et quand j'avais trop de peine, il mettait sa tête contre mon cou, il comprenait, il me consolait ! Je le caressais avec tellement d'amour, nous étions toujours ensemble quand je n'étais pas à l'école ou à l'église. Je l'appelais mon bébé, j'étais heureuse d'avoir mon jouet à moi. Il était tout blanc avec des yeux noirs. Il devait avoir trois mois quand il a disparu. Un après-midi, il n'est pas venu à ma rencontre à la sortie de l'école. J'ai tout de suite pensé que ma terrible sœur me l'avait caché pour me faire une farce, je l'ai cherché partout, personne n'a pu me dire où il était. Des jours et des jours, je l'ai appelé « Bé Bé Bé ». On me disait « Il a dû sortir et un renard a dû le prendre ». Moi, j'en retiens que le désespoir d'une petite fille fait trop mal ! J'avais tout perdu ! C'était affreux !

Une amie de longue date était venue voir maman qui était alitée, malade. J'ai entendu qu'elle la complimentait des bons soins que je lui prodiguais. Ma maman lui a dit qu'elle avait toujours regretté d'avoir échangé mon ami l'agneau pour quelques kilos de châtaignes. Les larmes que j'ai versées, elle en a beaucoup souffert mais que pouvait-elle me dire pour me consoler ? Je suis partie sur la pointe des pieds, je ne pouvais rien reprocher à ma maman, mais j'étais meurtrie, en colère et pourtant contente que maman ait aussi souffert pour mon Bé Bé Bé.

Ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas facile d'être une maman et sans le sou : à seize ans, j'ai compris, mais à six ans, j'aurais peut-être détesté ma mère, d'autant plus qu'elle fermait les yeux sur l'attitude de ma terrible sœur.

L'usine à papier

Quand j'étais petite, mon père travaillait au bois pour mon grand-père qui fournissait du bois de mélèze pour la papeterie Matussière à Modane. Le wagon attendait à côté de la gare. Les hommes coupaient les arbres et remplissaient le wagon. A Modane, les bois étaient broyés dans une grosse machine pour en faire une pâte, de plus en plus fine, colorée dans des immenses cuves. Mon papa nous avait emmenées, ma sœur et moi, pour voir comment on faisait le papier. J'ai trouvé la visite très intéressante. La pâte très fine, avec de jolies couleurs, rouge, bleue, verte, jaune, après avoir été brassée des heures, passait au laminoir et le papier s'enroulait autour d'un tambour pour en faire des énormes rouleaux. Impressionnantes ces machines. Je crois bien que c'est là que le pauvre Achille Blanc a perdu son bras et la vie. Quel drame ! Un si gentil et beau garçon !

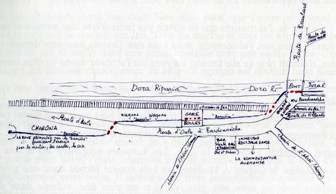

Je ne sais pas quand ni par qui Charlina a été construit. Mon père y a travaillé plus de trente ans et j'ai toujours aimé y aller. C'était un bâtiment tout en longueur, bordé tout du long par un balcon. C'était la seule « industrie » du pays que mon père faisait marcher tout seul. Elle comportait la scierie, le moulin et les cardes. La scie servait à débiter en planches les gros troncs de mélèze : un chariot bas sur un rail avançait doucement en même temps qu'une grosse lame de scie coupait horizontalement le tronc et les planches à l'épaisseur préréglée. La scie ne marchait qu'à la belle saison, jamais avec la neige et la glace. Le moulin, lui, travaillait toute l'année et les cardes l'automne et une bonne partie de l'hiver. Tout marchait à l'énergie de l'eau !

L'eau arrivait par un canal que nous appelions « la barrière ». Il prenait l'eau de la Dora entre les deux passages à niveau, celui de Beaulard et celui qui était à deux cents mètres en direction de Bardonnèche. Il n'existe plus aujourd'hui mais la « barrière » commençait entre les deux, un canal large d'un mètre et profond d'environ quatre-vingt centimètres. Elle longeait un bon morceau de chemin qui venait de Bardonnèche, traversait sous le pont qui va à Beaulard, puis le chemin de fer

L'agriculteur portait son grain sur une charrette avec le mulet, papa écrivait le nom du propriétaire sur le sac et quelques jours après, la farine était prête. Le blé était écrasé sur une grosse pierre plate légèrement relevée sur les bords, bien à l'horizontal sous une autre pierre verticale qui tournait. Le blé moulu tombait dans plusieurs tamis et suivant la grosseur du tamis, la farine, le petit son et le gros son tombaient dans les sacs respectifs. Mais il ne fallait pas que les pierres tournent trop vite pour ne pas chauffer la farine et risquer de la perdre en poussière. Le tout se faisait doucement, normalement, avec le respect de la farine. Tous ces mouvements mécaniques ne faisaient que très peu de bruit, mais il fallait des heures pour moudre un sac de grains. C'était surtout du blé, du seigle et un peu d'orge. Dans le pain que chaque famille faisait, on mettait toujours du seigle, je ne sais pas dans quelle proportion, mais le pain complet se conservait bien quinze jours avant qu'il ne devienne dur. Avec le seigle, le pain avait plus de goût. Les miches de pain pesaient bien le kilo.

Quelquefois l'hiver, on faisait le pain noir, seulement avec la farine de seigle. Moi je l'aimais bien, il était couleur chocolat, un peu acide, se conservait longtemps. En tartine avec du beurre, c'était un régal, mais il fallait au moins deux jours pour le faire et c'était très fatigant de pétrir la pâte.

Les femmes arrivaient le matin et disposaient la laine en poignées régulières mais pas épaisses sur un tapis à hauteur de la ceinture. Ce tapis avançait doucement vers des rouleaux d'un mètre de long sur trente ou trente-cinq centimètres de diamètre, couverts de milliers d'aiguilles qui tournaient doucement, prenaient la laine et la passaient à d'autres rouleaux et ainsi de suite, les uns au-dessus des autres jusqu'à à environ vingt centimètres du plafond. D'autres descendaient la laine, toujours au travers de leurs aiguilles, jusqu'à un gros rouleau lisse. Entre le dernier rouleau à aiguilles et le rouleau lisse, un peigne large comme une table, prenait la laine et la déposait sur le grand rouleau lisse. Ça faisait comme un rideau transparent. Toute la laine que la femme avait mise sur le tapis au départ, le peigne finissait de la déposer à la fin sur le gros rouleau en un matelas bien régulier. Mon papa passait les mains et les avant-bras dessous, tirait d'un coup sec, la laine se cassait, il la pliait en trois, puis en deux, et elle était prête à mettre dans un grand sac. Il fallait presque la journée pour en carder une bonne quantité. Pour faire de la laine grise, il fallait disposer moitié laine noire, moitié laine blanche bien régulièrement sur le tapis de départ. Cette laine était ensuite filée par les femmes pour les tricots de la famille.

Combien je regrette qu'il n'y ait pas eu d'appareil photo ou de caméra pour filmer toute cette mécanique qui tournait toute seule, sans avoir à tourner une seule poignée,

L'eau qui avait servi pour actionner la grande roue continuait son chemin sous la grande cour du bâtiment et retournait à la rivière Dora. Après la guerre, tout a changé, il n'y avait plus d'agriculteur, plus de blé dans les champs, plus de bêtes dans les écuries, plus de « barrière », plus de moulin. La grande roue, qu'est-elle devenue ? J'ai plus de quatre-vingt-dix ans, je pense souvent à Charlina. Qui a eu l'idée géniale de faire toute cette belle installation et fait réaliser le canal. Tout était peut-être fait déjà avant le chemin de fer. Et ce canal, ça n'a pas dû être facile pour le faire souterrain. Où est-il maintenant ? A une époque où tout se réalisait à la main, combien de mois de travail cet ouvrage a-t'il demandé ? Il en reste sûrement des traces à la mairie ou à Susa. Le vieux prêtre du Puy, Don Pons, écrivait tout ce qu'il savait de la vallée. Comment retrouver ses écrits ? Car ce n'était pas banal, un canal qui traverse sous le chemin de fer, à l'époque !

Je me demande pourquoi Charlina m'a autant fascinée. Sans doute à cause de toute cette mécanique qui fonctionnait si bien, et l'eau qui était la source de tous ces mouvements !

Quand mon père y travaillait, le propriétaire, Monsieur Ferrero, était un vieux monsieur, il portait une grande cape noire, avait la barbe toute blanche et les yeux bleus. A Bardonnèche, il possédait une grande boucherie. Il venait à Charlina en voiture à cheval, restait la journée et mangeait avec mon père. Moi, je portais le repas à papa, mais quand Monsieur Ferrero venait, c'est mon père qui cuisinait et je ramenais le « baraquin » de papa à la maison. Quelquefois, il nous envoyait un cageot avec plusieurs têtes de mouton. Maman les buclait (passait à la flamme) dans la grande cheminée, les raclait bien avec un gros couteau, les fendait avec une hache,

Le chemin de fer

Nous avons toujours vu le chemin de fer mais moi, je me rappelle que, vers les années 1925-26, le train n'était pas électrique. Il était encore à Oulx qu'on le voyait déjà, tellement la grosse fumée noire se voyait de loin. Avec ma sœur Irène et ma cousine Anaïs, on courait pour arriver sur le tas de terre qui se trouvait au fond du jardin et de là, on le voyait bien. Il faisait « Bof Bof Bof», et à chaque coup, un gros panache de fumée noire sortait de la cheminée sur l'avant de la locomotive. Cette fumée était longue à disparaître, toute la vallée était noire longtemps. Heureusement les trains étaient moins fréquents qu'aujourd'hui.

Turin

Dans l'hiver 1932, il y a eu la présentation du Saint-Suaire (la Santa Sindone) à Turin. Pour l'occasion, le train était moins cher et papa, maman, Irène et moi y sommes allées, avec beaucoup de Beaulardais. A l'église, je n'ai rien compris à ce drap où on voyait des taches. Il y avait beaucoup de monde et il fallait défiler rapidement. Je n'ai même pas pu voir comment l'église était jolie. Ensuite papa nous a fait visiter le « Palazzo Reale » (Palais Royal) qui était magnifique. A l'entrée, de chaque côté de la porte se dressaient deux authentiques chevaux embaumés. Mon Dieu, que j'étais petite à côté de ces chevaux dressés tout debout sur les pattes postérieures ! On aurait cru qu'ils étaient vivants, les yeux brillaient, l'un était blanc, l'autre gris pommelé. J'ai bien fait rire mon père quand il m'a vue toucher une veine de la cuisse. Elle était dure, donc le sang ne passait pas.

Il y avait tellement de belles choses à voir de tous les côtés que la journée a été trop courte. De retour à Beaulard à la nuit, quand nous sommes descendus du train, oh surprise, il y avait beaucoup d'étoiles dans le ciel, mais elles bougeaient toutes ! Je donnais la main à mes parents et le nez au ciel, je regardais si elles ne se télescopaient pas. Elles bougeaient dans tous les sens. Quel beau feu d'artifice !

A Beaulard, nous avons eu la chute des étoiles. Bien plus tard, mon mari m'a dit que le même soir, à Pérouges, le ciel était rouge, vraiment rouge sang, mais pas d'étoiles. Les journaux en ont bien parlé à l'époque mais on n'a pas su la raison de ce phénomène. J'aimerais bien la connaître, si quelqu'un pouvait s'en souvenir ?

Le Docteur Ruffina

Un matin à l'école, nous avons eu la visite du Docteur Ruffina. Il a examiné un à un tous les élèves. A moi, il a demandé pourquoi j'avais les lèvres bleues et ce que j'avais mangé le matin (café au lait). Il m'a bien regardée dans les yeux et au fond de la gorge, il a écrit sur une feuille, l'a donnée à la maîtresse et m'a souri gentiment. C'était un jeune homme très grand, très beau. Mademoiselle Amalfi est venue apporter ce papier à maman en lui disant de bien faire ce que le docteur disait. Je devais aller en colonie à la mer ! La mairie a envoyé la liste du trousseau qu'il me fallait. Mais rien n'a été fait, au contraire, ils m'ont fermé le pain à clé ! J'avais pris la sale habitude de ne manger que du pain, j'aimais beaucoup la croûte tout autour de la grosse miche. Arrivée l'heure de me mettre à table, je n'avais plus faim.

J'ai gardé un bon souvenir du Docteur Ruffina. Je ne l'ai pas revu. Sa mort tragique m'a fait beaucoup de peine. C'était dans les années 34-35. A la fin de l'automne, ma tante Esoline qui habitait au Puys, avait eu un petit garçon mais elle était malade. Le Docteur Ruffina devait aller la voir. Ce jour-là, de retour de Bardonnèche, il a pensé se rendre au Puys par le raccourci en prenant le sentier Bardonnèche-Le Puys, mais à un embranchement, il s'est trompé. Il a pris le sentier qui mène au Colomion. La nuit arrive vite en automne. Quand il s'est rendu compte de son erreur, il a suivi un petit ruisseau qui descendait au fond du vallon, il pensait le suivre et remonter l'autre versant jusqu'au Puys. Il neigeait un peu, il a laissé les traces de ses pas. La nuit était très noire, il n'a pas vu que le ruisseau devenait cascade, il a mis le pied dans le vide et est tombé. De combien de mètres ? Suffisamment pour se tuer. Sa disparition a fait grand bruit. Tous les hommes valides sont partis à sa recherche. C'est le maréchal-ferrant, Angelin Pacchiodo, qui l'a trouvé, mort gelé, pris dans la glace ! Une vraie tragédie. Tous les habitants de la vallée sont allés à son enterrement, moi je n'y suis pas allée, mais ma sœur Irène et mon frère Arturo, oui.

Quelques jours après, la neige était bien tombée. Un jeudi, avec les skis de mon frère, j'ai voulu voir où il était tombé. En effet, le ruisseau qui n'avait pas beaucoup d'eau, formait une cascade le long d'une falaise droite comme un mur, pas le moindre arbrisseau où il aurait pu s'accrocher. Au pied de la falaise, j'ai vu beaucoup de fleurs toutes prises dans la glace. Pauvre Docteur ! J'espère qu'il n'a pas souffert. Il devait se marier sous peu. Je crois que sa fiancée ne s'est jamais mariée. C'est triste !

Ma sœur Delphine, de neuf ans de plus que moi, travaillait à Turin dans une famille aisée. La patronne lui a fait enlever les rideaux de la salle à manger pour y mettre des neufs. Ma sœur a récupéré les vieux rideaux et en a fait une robe et le voile pour ma confirmation. J étais fière d'être aussi jolie tout en blanc. La cérémonie terminée, ma maman m'a enlevé le tout, mis une robe de tous les jours, accroché un bon paquet de cordes à l'épaule pour que je les porte au Pleynet où mon frère les attendait pour redescendre par le mulet un gros ballot de foin déjà sec. Pendant ce temps, mes amies faisaient la fête avec des invités pour leur confirmation. Maman, pour me faire plaisir, m'a donné un gros morceau de chocolat. Mais moi, je ne l'aimais pas car, quand elle nous en donnait à ma sœur et à moi, c'était toujours elle qui le mangeait, sinon elle me tapait, de sorte que j'ai pris le chocolat en grippe !

A la foire de Bardonnèche, un jour, mes parents m'ont laissée choisir le tissu pour me faire faire une robe. Je l'ai choisi bleu marine. La couturière me l'a bien réussie et avec un petit col Claudine rose, c'était très bien. A la Saint-Michel, le 8 mai, un bal se tenait dans la grande salle qui se trouvait à gauche avant d'arriver à la gare. Avec ma jolie petite robe, j'ai eu du succès, j'ai vite appris la valse, le paso-doble, le tango et je me suis bien amusée.

Andreina, moi, Lidia et Luciana Labaro devant