Histoires

vécues (hier)/Storie vissute (ieri)

In onore

e in memoria della maestra Augusta Gleise

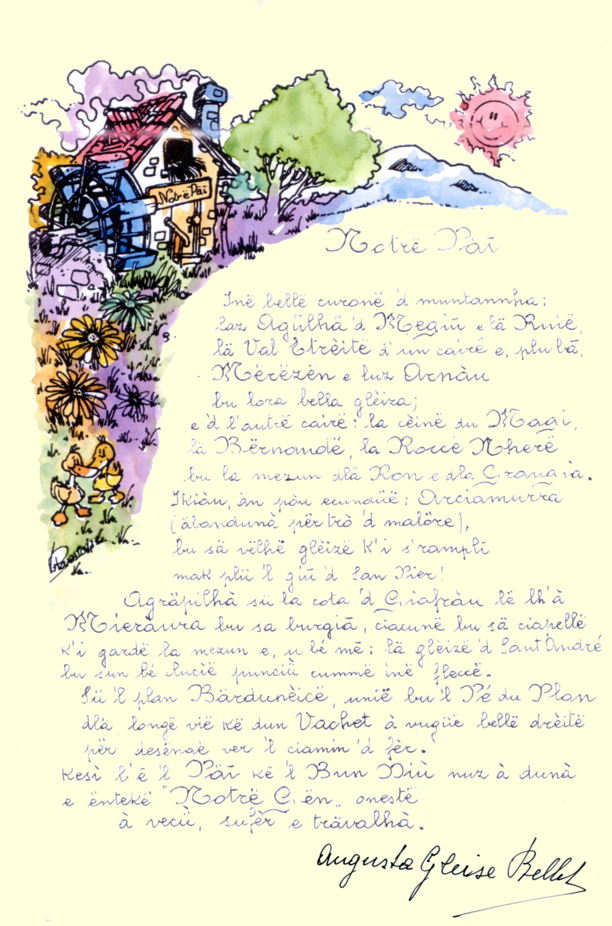

17/01/1925 - 25/05/2019  Scultura realizzata da FULVI Luigi secondo una foto della maestra 2 - Notrë Päi di

Augusta Gleise

1 - La profonda trasformazione di una frazione di Bardonecchia di Gianmarco Mondino 1 - La profonda trasformazione di una

frazione di Bardonecchia

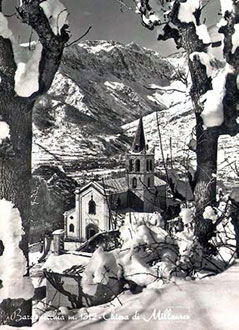

nel racconto di un'insegnante di Gianmarco Mondino MILLAURES: una maestra, la scuola e un modo antico

della Prof.ssa Daniela Garibaldo su

Millaures ho potuto rivivere, almeno con il

pensiero, il mondo di un tempo: i paesi, le comunità,

il lavoro e, naturalmente, la scuola, così lontana

dalla realtà cittadina attuale. Un mondo di cui è

importante parlare, non solo per serbarne il ricordo,

ma anche per impararne qualcosa.

Uno sguardo alla storia

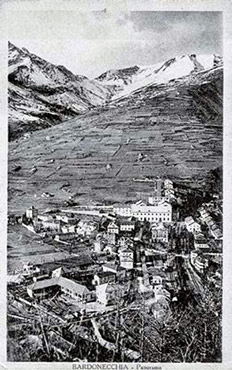

Nel X sec. la zona fu occupata da Saraceni provenienti dalla Provenza (conquistarono Novalesa nel 906), che si stabilirono in alta valle; scacciati i quali subentrarono al potere casate francesi. Si contesero il territorio i conti di Savoia e quelli di Albon (Delfinato), che prevalsero alla fine del XII sec. Nel 1349 Bardonecchia divenne feudo francese, ma già trent’anni prima aveva ottenuto, con Beaulard, Millaures e Rochemolle, un particolare statuto, che concedeva a tali Comuni un’ampia autonomia, confermata dai sovrani transalpini. È del 1343 l’ingresso nella Repubblica degli Escartons, a cui aderivano le valli Varaita, Chisone, Oulx, Queyras e Briançon, la quale ospitava le assemblee dei rappresentanti di villaggio. Una serie di autonomie e vantaggi in campo politico ed economico rese privilegiata tale comunità rispetto a tante altre zone alpine e rurali. Non è che il principe del Delfinato fosse più generoso di altri: semplicemente aveva bisogno di denaro, per cui si fece pagare profumatamente le sue concessioni. Il quadro, però, non sarebbe completo se non accennassimo ad altri due importanti fattori. Anzitutto qui siamo in territorio occitano, il che significa l’appartenenza ad una realtà linguistica e culturale più viva e progredita, ad es., di quella franco-provenzale, con la possibilità di intensi rapporti e scambi commerciali con i più sviluppati paesi d’oltralpe. In secondo luogo la zona fu toccata dal valdismo, che poneva tra i valori più importanti l’istruzione popolare, grazie alla quale l’analfabetismo fu pressoché cancellato e furono promossi i valori morali e civili. Il mondo degli Escartons si dissolse nel 1713 con la pace di Utrecht (Guerra dei Trent’Anni), in virtù della quale il confine tra Francia e Piemonte fu portato allo spartiacque alpino. I Savoia erano autoritari, accentratori e tassatori esosi. Si alienarono ogni simpatia della gente locale, che continuò a rimpiangere la Francia, alla quale fu attribuito il primato per l’economia, il commercio, l’emigrazione (che non ebbe certo come meta Torino), la lingua e la cultura. Racconta la signora Gleise che, per rilevare che un tessuto era di qualità, lo si definiva “boun bütin de France”. Verso la gente della bassa valle (detta, con intento dispregiativo, “lou de valloùn”) ed i Piemontesi in generale sussisteva non poca ostilità. Quando era all’alpeggio, la nonna materna della signora Gleise vendeva volentieri latte e uova ai gitanti che glielo chiedevano in italiano o in francese, ma era assai restìa verso chi parlava il piemontese.

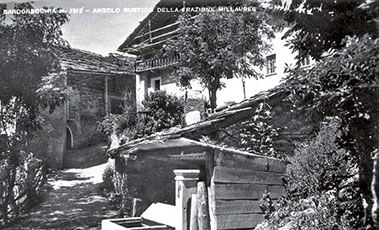

Il mondo dei montanari Se Bardonecchia fu toccata abbastanza presto dal turismo, le frazioni mantennero fin verso la metà del ‘900 buona parte della propria fisionomia. Millaures (Miaraura in occitano) era costituita da una serie di frazioni sparse, ognuna con la sua cappella, spesso adorna di pregevoli affreschi (quelli di Horres risalgono al sec. XVI). In ogni sacro edificio era conservata una “arci” (madia) divisa in scomparti, uno per ogni tipo di cereale, che i fedeli recavano per la festa patronale o in Quaresima per la Messa “pro offerentibus”. Ad es. a Millaures il grano donato era poi venduto per acquistare ceri ed altre suppellettili. Gli usi religiosi mostrano l’influenza del valdismo: nelle veglie serali non si recitava il rosario né era consuetudine narrare vicende di masche, che altrove spaventavano i bambini.

Agricoltura ed allevamento Ad un censimento del 1713 (proprio dopo Utrecht), racconta la signora Gleise, risultò che l’attività agro-pastorale era assai più redditizia che altrove, ad es. rispetto alla bassa valle, dove prevaleva la mezzadria. La produzione agricola era incentrata sui cereali, soprattutto segala, ma anche orzo e grano; quest’ultimo, però, in misura ridotta, perché i raccolti erano assai alterni. “Chi smenë frument, tajou s’erpent” (chi semina grano, sempre si pente), diceva un proverbio. Per far riposare i terreni, la segala (che non veniva “ramata”) era alternata, di anno in anno, con l’erba medica, e non con le patate (come avveniva altrove). A queste ultime erano riservati campicelli ben irrigati e concimati, più vicini al villaggio. La maturazione dei cereali era problematica nelle località più elevate per la rigidità del clima. A Thures (m 1600) seminavano ad agosto la segala da mietere nel settembre dell’anno dopo. A Rochemolle la maturazione tardiva dei cereali, che al momento del raccolto talora erano ancora umidi, costringeva a farli asciugare ulteriormente sui balconi. La battitura avveniva al chiuso, in un locale del solaio attiguo al fienile. Quando li si portava al mulino, il mugnaio li controllava e, se non era soddisfatto, li stendeva ancora su un telo al sole. Per ogni sacco di grano o segala da macinare, al mulino se ne portavano tre: uno per la farina scelta, uno per quella più grossolana (usata ad es. per il “pan bülì”) ed uno per la crusca, riservata agli animali. Nei tempi e turni prestabiliti si procedeva quindi alla cottura del pane. Nel territorio di Millaures c’erano nove forni; uno era stato acquistato da un nobile già nel XVI secolo, come risulta da un documento. Il pane si conservava sulle “cëvilhìë”, dei pali con pioli sporgenti, appesi al soffitto, nella “chambrë dou pan”. Al bestiame si riservavano cure meticolose. Ognuno possedeva dalle due alle quattro mucche, un maiale e sette-otto pecore. Le capre erano assai rare, roba da poveri, tenute ad esempio da chi abbisognava di un po’ di latte per i bambini. Ai bovini si davano l’erba medica ed il fieno migliore (“fen ‘d metiu”), raccolto nei prati più bassi (quello d’altura, più povero, era detto “fen servaggiu”), scartando le erbe più grossolane, come la genziana ed il carice (“kerè”). In genere si preparava loro un pastone di fieno, erba medica e crusca, inumiditi con acqua calda. La mamma della signora Gleise, ogni sera, toglieva dalla greppia gli steli più spessi, rifiutati dalle mucche, e li dava alle pecore. Per queste ultime si usava il secondo fieno (l’ arcòo) misto a paglia.

La fienagione presso le borgate iniziava a luglio, mentre “a lë mountanhë” il bando comunale lo fissava al 9 agosto. L’erba era abbondante e consentiva quasi a tutti di tenere anche un mulo. Le donne passavano con il falcetto, dove non era possibile il taglio con la falce, ma non era una pratica sistematica come nelle Valli di Lanzo, dove gli spazi erano assai più ridotti. Affilare la falce era un’arte, che i padri insegnavano ai ragazzi verso i dodici anni. Per mantenere una mucca occorrevano 15-16 “troussë” (carichi) di fieno. Se il raccolto era stato scarso, a fine inverno erano guai. Un antico detto affermava: “A Nostra Signora di febbraio, metà fieno e metà paglia”, poiché, scarseggiando il foraggio, lo si mescolava con quest’ultima. Alcuni utilizzavano il latte per ricavarne formaggio e burro (che era avvolto in foglie di genziana), ma altri, con il turismo ormai imperante, preferivano venderlo ai villeggianti ed agli esercizi pubblici. Quando si trovavano all’alpeggio, molti affidavano al conducente della decauville, operante nei lavori per la ferrovia, delle borse piene di bottiglie, che i parenti rimasti in paese andavano a ritirare alla stazione d’arrivo. La signora Gleise ed il fratello Ernesto, che al tempo erano ragazzini, da Millaures o da Horres portavano a spalle un bidone pieno di latte all’albergo Savoia di Bardonecchia. Spesso il padrone, impietosito, offriva loro una fettina di torta. La scuola di allora Tutto il territorio degli Escartons conobbe un alto livello di alfabetizzazione, che lo differenziava da altre aree montane. Gli inizi di tale fenomeno si collocano nel sec. XI, quando, dopo le invasioni saracene, la prevostura di San Lorenzo di Oulx risorse e tornò a svolgere il proprio ruolo culturale nelle Alpi valsusine e nel Delfinato. I monaci istituirono un collegio per preparare dei buoni maestri e, nel 1572, rinunciarono ad un quarto delle decime loro dovute, purché ogni Comune della zona, oltre ad un predicatore per la Quaresima, pagasse un maestro per istruire i ragazzi. Così, in autunno, i sindaci scendevano a Briançon per la Fiera Maestra, dove assumevano gli insegnanti. Costoro, per evidenziare il loro ruolo, portavano, infilate nel cappello, delle piume: una se abilitati all’apprendimento di lettura e scrittura, due se conoscevano anche il calcolo, tre per il latino. I risultati furono tali che, divenuti adulti, parecchi valligiani scendevano ad insegnare in bassa valle.

Le esperienze di una maestra Il lavoro di ferroviere aveva condotto il padre della signora Gleise a trasferirsi via via in vari centri della bassa valle con la famiglia, ma poi era tornata al paese per aiutare i genitori ormai anziani. Da Millaures, quando avevano sui cinque anni, la signora Augusta ed il fratello Ernesto, di notte, ammiravano in basso le luci di Bardonecchia, pensando fossero stelle cadute dal cielo. E, quando vedevano il treno sbucare dalla galleria di Rocca Tagliata, gridavano festosi: “Treno, treno, portami un pezzo di pane e cioccolata !”. Quel pane e cioccolata che compravano a Bardonecchia, dove scendevano, magari in slittino, per andare all’asilo e poi a scuola (in quel periodo a Millaures era stata soppressa), con il soldino dato dalla mamma. Quando fu “grande”, i genitori decisero di far proseguire gli studi alla figlia Augusta, non prima di aver consultato i suoi fratelli maggiori, che ormai lavoravano in Francia. Frequentò un collegio a Torino, il cui costo era oneroso per i genitori, e si diplomò maestra. Il suo primo incarico, nel 1945, fu a Rochemolle, con una pluriclasse. Soggiornava lì e tornava a casa, a piedi, solo a fine settimana. Era un periodo difficile, verso il termine della guerra. La scuola era stata bombardata, per cui le lezioni si svolgevano in canonica, usando un pezzo superstite della lavagna. Per la ricorrenza patronale di Gleise (S. Eldrado) una sua giovane collega, che era di lì, aveva chiesto al direttore un giorno di permesso per partecipare alla festa. Costui non le rispose nemmeno; tuttavia, sapendo che anche la signora Augusta era di quei paraggi, si recò fino a Rochemolle per controllare che non ci fosse andata di soppiatto. Ma lei era così contenta dell’incarico appena ottenuto che della festa non si era manco ricordata. Il direttore ne approfittò per effettuare anche una verifica con gli allievi e ad un bambino di seconda fece recitare una poesia.

Dopo il matrimonio la signora Gleise si trasferì a Melezet e quindi, nel 1955, a Bardonecchia, dove fu titolare di una monoclasse. L’impegno era meno gravoso della pluiriclasse, nella quale occorreva organizzare e sincronizzare alla perfezione il lavoro, dovendo badare a bambini di età e livello di sviluppo assai diversi. Ad esempio, nel famoso giorno in cui era venuto il direttore a Rochemolle, a quelli di terza aveva assegnato delle equivalenze, a quelli di seconda l’apprendimento di una poesia e frattanto, sul frammento di lavagna sopravvissuto, mostrava ai “primini” la differenza fra c dolce e c dura. Comunque anche la monoclasse non era uno scherzo, componendosi di una trentina di allievi. Certi insegnanti del 2000 (magari in classi con il doppio docente !) considerano eccessivi venti alunni e si sono lamentati per anni di non poterli seguire bene (non parliamo di tutte le proteste e manifestazioni degli ultimi anni!). Eppure gli allievi della signora Gleise uscivano dalla scuola elementare sapendo leggere, scrivere e far di conto, cosa che attualmente, come ho sperimentato, spesso è ben lontana dal verificarsi. Chissà! O i docenti di allora erano dei maghi oppure per l’oggi qualcosa non torna.

Uno dei principali problemi didattici della signora Gleise con i suoi allievi era il corretto apprendimento dell’italiano. Pur parlando normalmente il patois, ne aveva vietato l’uso in classe, per non distoglierli. Spesso, però, i ragazzi (e lei ne ricorda uno in particolare) finivano per adattare il dialetto all’italiano: ad es. il passato prossimo di finire diventava “ho iurato”, dal verbo locale “iurà” che significa appunto “terminare”. La signora Augusta ricorda con piacere, ma anche con una vena di malinconia, il bel rapporto avuto con i suoi alunni, testimoniato dalle lettere di saluto che le scrivevano quelli di quinta alla fine del ciclo di studi, alcune delle quali davvero commoventi. Ed è stato bellissimo per lei ritrovarsi dopo cinquant’anni con gli ex-allievi del suo primo anno di docenza a Bardonecchia, nel 1955. Questo articolo di Gianmarco MONDINO è comparso a suo tempo sulla rivista "Panorami" con le foto di Sandro Maggia. Ringraziano l'autore per l'autorizzazione di publicare.  |